L'odyssée humaine sur terre décryptée par la photographe Claudia Masciave

Je suis une exploratrice, déterminée, curieuse et spontanée. J’utilise la photographie comme un moyen d’organiser mes idées, de synthétiser ce que j’apprends, d’exprimer mes sentiments, et de dévoiler les plus profonds mystères de mon âme. J’essaie de rendre visible ce que mes mots n’arrivent pas à extérioriser. C’est aussi ma thérapie, la sublimation de mes complexes. Une fois que l’œuvre est terminée, je sens immédiatement l’envie de commencer un nouveau travail, comme si le précédent ne pouvait plus me combler.

Claudia Masciave est une photographe brésilienne autodidacte indépendante qui vit actuellement à Grenoble. À la base, elle avait pour intention de montrer à travers ses photos la France à ses amis du Brésil. Cependant de fil en aiguille, elle finit par avoir un véritable coup de cœur pour la photographie et en particulier la photographie d’art. Elle s’accompagne toujours de son fidèle compagnon, un reflex Nikon ainsi que du logiciel photoshop en aval afin de peaufiner ses créations.

En termes stylistiques, Claudia Masciave ne préfère pas se « mettre dans une case » même si elle définit son travail comme pictural, minimaliste, engagé, conceptuel, exploratoire et artistique. Ses œuvres sont inspirés de thématiques de la philosophie, de la psychologie(Freud, Jung et Lacan) , de l’histoire et de la sociologie (Durkheim, Strauss). Dans l’art, elle est attirée par Goya, Edvard Munch, Van Gogh dans leur manière d’aborder la douleur d’exister, des sculpteurs Camille Claudel et de Giacometti et de la danseuse Martha Gram.

Sa dernière série, « à la recherche de l’objet perdu », raconte l’odyssée humaine sur terre. En effet, l’être humain est toujours en quête de sens. Un manque qui ne pourra bien évidemment jamais être comblé dans sa totalité, mais en même temps c’est aussi ce qui nous pousse à continuer, à créer, à nous réinventer chaque jour, à découvrir la vie et ce qui nous entoure.

Retrouvez l’ensemble du travail de Claudia Masciave sur sa page officielle facebook et n’hésitez pas à la suivre sur Instagram !

À LIRE AUSSI

- L’Irlande des années 90 dans l’univers coloré et nostalgique d’Enda Burke

- Les Autoportraits Minimalistes de Ziqian Liu

- Autoportrait surréaliste et romantique par la photographe Fares Micue

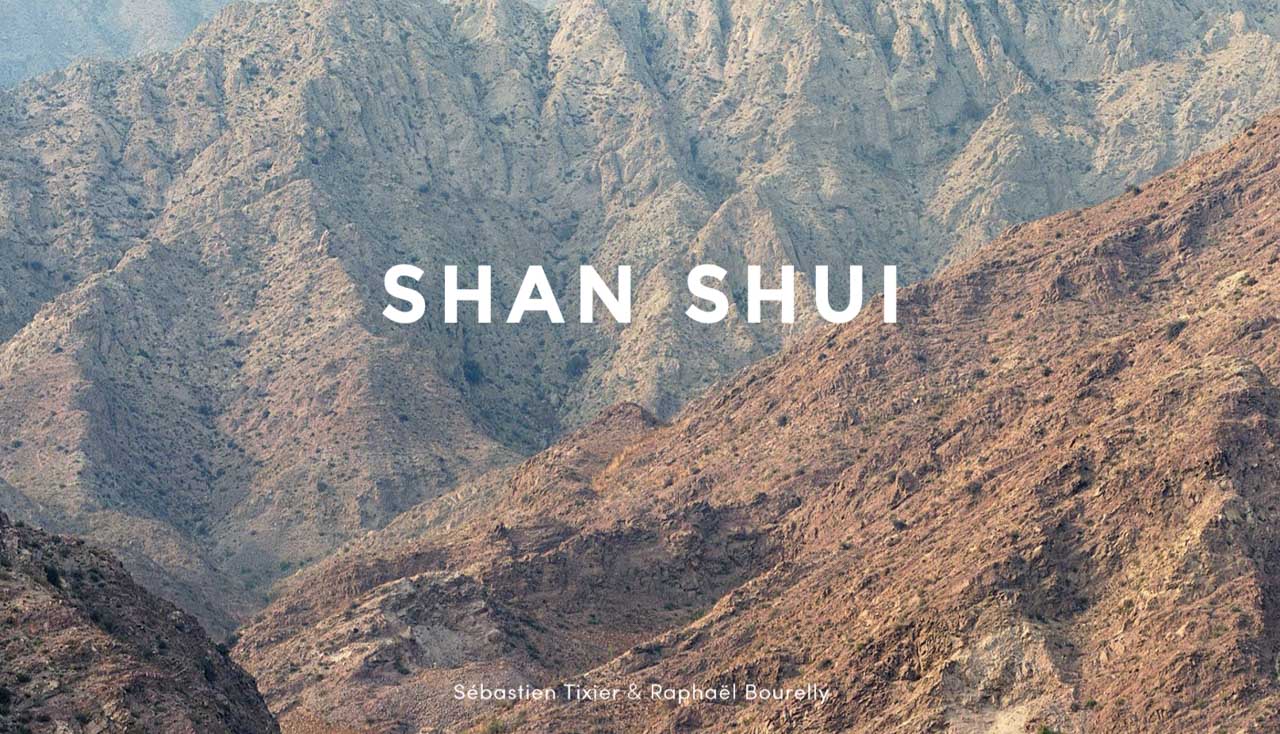

"Shan Shui", la nouvelle exposition photo de Sébastien Tixier et Raphaël Bourelly

« Les matériaux de l’urbanisme sont le soleil, les arbres, le ciel, l’acier, le ciment, dans cet ordre hiérarchique et indissolublement » – Le Corbusier.

Sebastien Tixier et Raphaël Bourelly sont des photographes autodidactes indépendants qui vivent et travaillent à Paris. Que ce soit sur le territoire Français ou à travers le monde, ils s’intéressent aux questions d’espace et d’environnement urbain.

Leurs travaux, notamment sur l’urbanisation Sud-Coréenne, ont été sélectionné et exposé pour plusieurs festivals(Itinéraire des Photographes Voyageurs, Festival de Pierrevert, short-listed in Quinzaine Photographique Nantaise).

Qu’est-ce que « Shan-Shui » ?

C’est un projet réalisé en collaboration avec un autre photographe, Raphael Bourelly, et nous nous sommes intéressés à la Chine centrale, qui est au cœur de nombreux défis, notamment liés à l’actualité du projet de « Nouvelle Route de la Soie » du gouvernement Chinois.

En quelques mots : dans la culture chinoise et depuis l’antiquité, la peinture traditionnelle « Shan Shui » perpétue l’hommage aux cours d’eau et aux montagnes. Mais aujourd’hui les régions du centre de la Chine, irriguées par le Fleuve Jaune et dans des zones escarpées, défient ces traditions. C’est ici qu’ont eu lieu les principales pollutions industrielles du fleuve, pourtant connu anciennement sous le nom de « Rivière Mère ». C’est également ici que le gouvernement a entrepris l’aplanissement de nombreuses montagnes pour faciliter le développement économique et urbain, dans le cadre de son projet de développement de l’ouest du pays…

Le contexte urbain

La Chine connaît depuis 30 ans une croissance économique débridée et rapide. Cette croissance a entraîné l’accélération du développement à la fois industriel et urbain du pays, au gré des stratégies gouvernementales. Aujourd’hui, celles-ci visent en particulier à développer l’Ouest du pays, mais ces zones d’activité émergentes engendrent de nouveaux défis : l’augmentation de la demande en eau, et l’urbanisation de nouveaux espaces, entre émergence de villes nouvelles et expansion de celles qui existaient déjà. Pourtant dans l’antiquité, l’observation de la nature a été élevée au rang d’art.

“Shan Shui”, littéralement traduit par « Montagne – Eau » fait référence à une peinture qui rend hommage aux cours d’eau et aux montagnes, tout en figurant leur opposition entre l’impassibilité et le mouvement qui épouse le relief. Et dans la pensée taoïste – l’un des deux grands systèmes de pensée qui se sont développés en Chine – il est préconisé le retour dans les montagnes et les forêts, ainsi que l’idée de “non-intervention” sur la nature, en harmonie avec le Tao. Aller contre celui-ci, c’est aller contre les principes à l’origine de l’émergence du monde, et ainsi mener au chaos.

Bien loin de son statut sacré mythologique, la nature est désormais façonnée par l’Homme qui semble vouloir en prendre possession. Les montagnes, piliers du ciel, disparaissent pour laisser la place au vide, puis au béton. L’eau, sang et souffle de la terre, symbole du temps et de la vie, devient ressource.

Des enjeux économico-industriels

Les régions qui s’étendent entre Lanzhou et Shizuishan, où se développent une industrialisation et une urbanisation en pleine expansion, sont au cœur des enjeux gouvernementaux actuels. Irriguées par le seul Fleuve Jaune et dans des régions escarpées, elles concentrent également les défis qui se posent. C’est sur ce tronçon qu’au cours des dernières décennies ont eu lieu les principales pollutions de ce fleuve, pourtant connu dans l’antiquité sous le nom de “Rivière Mère”. C’est également dans ces régions que le gouvernement chinois a entrepris l’aplanissement de nombreuses montagnes pour faciliter le développement urbain et l’activité économique.

Ce travail photographique fédère au sein d’une série commune le regard de deux photographes sur ce même territoire. Il porte un regard sur cette région aux enjeux importants et témoigne de ce panorama dans ses contrastes mais aussi ses errances : sa nature parfois préservée, parfois en transformation, et entre ces zones, la ville qui s’étend, mue et change sans cesse.

Ce projet de photographie urbaine s’inscrit donc dans l’actualité de la chine en termes de ses enjeux économico-industriels. Cette nature ici est « dénaturée » par les mains de l’homme qui façonne cette dernière à sa convenance.

L’Exposition se tiendra à la galerie « le 247 » à partir du 3 mai 2018 au 247 rue Marcadet dans le 18 e arrondissement de Paris.

Retrouvez l’ensemble du travail de ces artistes sur leurs sites respectifs : Sebastien Tixier(http://www.sebtix.com/), Raphaël Bourelly(http://www.raphaelbourelly.com/shan_shui.html).

Et rejoignez-nous pour un cours d’architecture urbaine pour apprendre à jouer avec les perspectives !

A LIRE AUSSI

- The Yellow River, un regard sur la Chine par le photographe Zhang Kechun

- Lars Tunbjörk, un regard sur une Suède en transformation

- La photographie au Japon : histoire et photographes célèbres